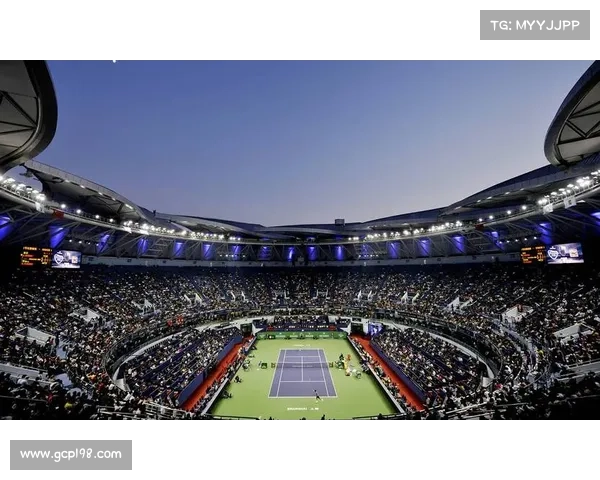

网球各大赛事、网球顶级赛事

网球四大满贯——澳大利亚网球公开赛、法国网球公开赛、温布尔登锦标赛和美国网球公开赛——构成了网球世界的巅峰殿堂。它们不仅是球员职业生涯的终极试炼场,承载着百年历史的厚重积淀,更是融合了竞技、文化与商业的全球性体育盛典。从墨尔本的硬地到巴黎的红土,从伦敦的草地到纽约的喧嚣,每一项赛事都以独特的场地特性、历史传承与文化符号,塑造了网球运动的精神内核。在奖杯与荣耀的背后,是技术革新、商业拓展与社会影响力的多维博弈。

场地特性与历史传承

场地类型的竞技分化是四大满贯最鲜明的标签。澳网与美网的硬地球场强调速度和均衡性,适合全面型选手;法网红土场减缓球速,放大旋转与耐力价值,成就了纳达尔等“红土之王”;温网草地则保留最古老的传统,低弹跳与快节奏考验发球上网技巧。这种差异不仅塑造了战术格局,更催生了“全满贯”(即球员在四种场地均夺冠)的史诗级成就,如费德勒、德约科维奇的传奇。

历史脉络中的赛事演进深刻反映了网球运动的社会化进程。澳网(1905年创始)最初仅是南半球的地方赛事,直至1988年从草地改为硬地并迁址墨尔本公园,才跻身全球视野;温网(1877年)作为最古老赛事,仍严格遵循白衣参赛、草莓奶油点心等维多利亚时代传统;而美网(1881年)从罗德岛转移至纽约法拉盛后,凭借商业运营成为奖金最高的赛事。每一次场地调整或赛制改革,都是传统与现代性的妥协与创新。

经济引擎与文化象征

商业价值与全球辐射力使大满贯远超体育范畴。2024年美网总奖金突破6500万美元,单打冠军收入高达300万美元,巨额资金源于转播权、赞助商(如劳力士、IBM)与高端品牌合作。赛事还带动城市经济:澳网每年为墨尔本吸引超80万游客,美网为纽约创造数亿美元消费,其衍生效应涵盖旅游、餐饮、地产等多领域。

文化符号的民族认同赋予赛事精神内核。法网“火枪手杯”致敬法国民族英雄,苏珊·朗格朗杯纪念女权先锋;温网“挑战者杯”与“玫瑰露水盘”延续英式贵族仪式感;而澳网奖杯以传奇人物诺曼·布鲁克斯(澳大利亚网球之父)命名,强化本土历史叙事。这种符号化设计将体育竞赛升华为文化仪式,成为国家软实力的全球展演。

竞技突破与技术革新

亚洲力量的里程碑式突破凸显全球化进程。中国选手李娜2011年首闯澳网决赛并于2014年夺冠,创亚洲单打首冠纪录;郑洁/晏紫2006年斩获澳网女双冠军,印证双打领域的突破。2025年,新生代球员如郑钦文在澳网跻身八强,展现持续竞争力。这些成就推动网球在亚洲的普及,中国高校研究亦将“竞技网球”列为热点,探索训练科学化路径。

科技与公平性的博弈持续重塑赛事形态。鹰眼系统(Hawk-Eye)在硬地赛事的应用减少误判,但红土场因球印清晰仍保留主裁核查制;2025年美网改革混双赛制,将比赛提前至资格赛阶段并采用短盘制(四局胜),仅决赛保留传统规则,旨在提升观赏性与商业价值。此类调整也引发争议,如技术依赖是否削弱裁判权威,或赛制简化是否背离网球精神。

挑战与未来演进

球员权益与赛事权威的张力日益凸显。2025年4月,ATP/WTA前20名球员联名要求四大满贯提高奖金及改善赛程,反映职业球员对体能损耗与收入分成的关切。而辛纳因兴奋剂争议遭三个月禁赛(2025年),揭示反兴奋剂机构(WADA)与赛事监管体系的协调困境。这类冲突迫使赛事组织者在商业利益、球员福利与竞技公平间寻求新平衡。

天生赢家可持续发展与地域拓展成为战略焦点。温网于2022年启用可伸缩顶棚并计划扩建球场,以应对极端天气;澳网推行“零废弃物计划”,采用再生能源供电。新兴市场潜力被重视——中东资本频繁注资赛事,中国成都、郑州举办ATP/WTA巡回赛,未来或推动大满贯在欧洲北美外增设站点。

总结

四大满贯的永恒魅力在于其多维统一性:既是个人英雄主义的竞技场(如德约科维奇24冠的传奇),也是民族文化与商业逻辑的共生体;既恪守百年传统(如温网白衣规则),又主动拥抱革新(如美网混双改革)。未来研究可深入挖掘两大方向:其一,技术伦理范畴,探讨VAR、AI判罚对赛事公平性的影响路径;其二️,地缘政治经济学视角,分析新兴市场国家(如中国、沙特)如何通过赛事承办重构网球权力格局。正如中国学者张恬戈等指出的,网球研究需“跨学科交叉”以应对复杂挑战——唯有如此,这项运动才能在荣耀与变革中永续生长。